I misteri di Tiberio, l’imperatore più enigmatico di Roma

Italia libera Dio lo vuole, le monete dei moti del 1848

27 Settembre 2023

Come vedere la filigrana dei francobolli

4 Ottobre 2023Uno dei sovrani più misteriosi di Roma è senza dubbio Tiberio Giulio Cesare Augusto, il secondo imperatore romano che regnò tra il 14 e il 37 d.C., dopo aver condotto brillantemente diverse campagne militari in varie parti dell’impero. Quella di Tiberio fu una vita costellata di misteri e sospetti.

Tiberio venne duramente criticato per la sua condotta da molti storiografi dell’epoca, ma è stato riabilitato da studiosi più moderni che ne hanno apprezzato le grandi qualità nell’amministrazione dell’impero. Sia Tacito che Svetonio hanno enfatizzato la dissimulatio come tratto dominante del suo carattere, cioè una sorta di ipocrisia che spesso lo rendeva un personaggio ambiguo.

Il rapporto con il padre adottivo Ottaviano Augusto e la successione

Tiberio era figlio primogenito della nobildonna Livia Drusilla, nato dalle prime nozze con un pretore romano allora in lotta contro Ottaviano Augusto. La madre si risposò, forse per motivi politici, proprio con il primo imperatore romano mentre era incinta del secondo figlio Druso e nello stesso giorno in cui la prima moglie di Augusto dava alla luce Giulia, la prima figlia. In questo intreccio, Tiberio venne oscurato dai discendenti diretti di Augusto e non fu mai particolarmente amato a causa dei suoi vizi. Venne così inviato ai margini dell’impero, dove si contraddistinse per le abilità militari, in particolare in Germania e nell’Illiria.

Tiberio non era il successore designato di Augusto, ma i fratelli morirono uno per uno, così non ci furono alternative e il trono passò a lui. Apparentemente lo stesso Tiberio non era entusiasta della successione: all’inizio vi si oppose. Tuttavia finì per accettare l’incarico e divenne il secondo imperatore della storia di Roma. Anche in questo caso non è ben chiaro quali fossero i reali interessi di Tiberio. Secondo Tacito, lui non accettò mai il potere, ma semplicemente smise di rifiutarlo.

La fede di Tiberio e la morte di Gesù

Tiberio credeva nell’astrologia e mostrava una profonda avversione nei confronti dei culti orientali che stavano facendo sempre più proseliti tra le classi agiate dell’impero romano. Di conseguenza, rese illegali il culto di Iside e l’ebraismo, condannando di apostasia i seguaci e cacciandoli da Roma.

Proprio durante l’impero di Tiberio, avvenne la morte di Gesù, che stava diffondendo la sua dottrina nella Giudea. Fu il prefetto Ponzio Pilato a ordinarne la crocifissione.

La morte di Tiberio nella villa di Capri

Tiberio era molto diffidente e il clima di sospetto venne alimentato ad arte anche da collaboratori che se ne servivano per raggiungere obiettivi di potere personale. Questo portò alla proscrizione, e talvolta perfino all’eliminazione fisica, di molti membri della famiglia imperiale, in particolare negli ultimi anni quando l’imperatore, dalla sua fastosa Villa Jovis di Capri, esercitava il potere indirizzando al senato disposizioni scritte che non consentivano repliche.

Fu qui che, nel 37 d.C. Tiberio morì, inviso dai sudditi, alla ragguardevole età di 79 anni. Ancora una volta in circostanze poco chiare. Secondo le fonte più accreditate, si spense per morte naturale. Secondo altri, venne soffocato tra le sue coperte o, forse, fatto morire di fame. I sudditi celebrarono con giubilo la morte dell’imperatore e la successione in favore di Caligola. Addirittura i pretoriani dovettero scortare la salma fino a Roma per evitare che venisse gettata nel Tevere al grido di “Tiberium in Tiberim”.

Le monete di Tiberio e il volto dell’imperatore

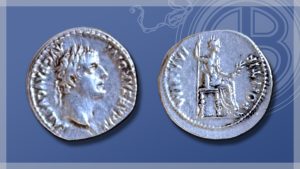

Nelle sue rappresentazioni, Tiberio voleva allo stesso tempo mantenere una continuità con l’immagine di Augusto e inserire alcuni elementi distintivi. Per questo motivo, nelle monete il profilo del sovrano presenta una leggera somiglianza con quello del predecessore.

L’aureo di Tiberio qui illustrato costituisce un ottimo esempio. Il volto dell’imperatore inciso sul diritto è caratterizzato da una notevole aderenza ai ritratti augustei, sia per suggerire una continuità politica e dinastica, sia per le oggettive difficoltà degli incisori nel produrre raffigurazioni di un imperatore del quale non esistevano ancora molti altri ritratti a cui ispirarsi. In esemplari successivi, la presenza del volto scavato, di rughe a lato della bocca e del naso aquilino lascia intuire che si tratti di monete coniate nell’ultima fase del suo regno.

Aureo di Tiberio, databile al 14-37 d.C. (7,70 g; 18 mm ca.)

I soggetti dei rovesci presentano una ridotta gamma di raffigurazioni, con alcuni temi molto diffusi che si riscontrano per periodi di tempo anche molto lunghi.

La figura femminile riprodotta in questo aureo, ma che si può riscontrare anche in molti denari in argento di Tiberio, presenta interrogativi e dubbi d’interpretazione.

Denario di Tiberio in argento, databile al 14-37 d.C. (3,78 g; 20 mm ca.)

Gli studiosi hanno avanzato l’ipotesi che inizialmente vi fosse rappresentata Livia, seconda moglie di Augusto e madre di Tiberio, che ricoprì un ruolo fondamentale nel favorire la designazione del figlio come nuovo imperatore. Tuttavia nel corso degli anni Venti del I secolo d.C. i rapporti fra Tiberio e la madre si incrinarono irrimediabilmente, probabilmente a causa del carattere sospettoso dell’imperatore, al punto che alla morte di Livia (29 d.C.) egli si rifiutò di partecipare alle sue esequie.

Questa figura femminile continuò a essere scelta anche per le coniazioni degli anni successivi ed è stata perciò avanzata l’ipotesi che il soggetto sia stato conservato in chiave nuova: non più la rappresentazione di Livia ma la personificazione allegorica della Pax romana, come si può intuire dalla presenza del ramo d’ulivo nella mano sinistra.

Un altro mistero di Tibero che lascia ancora domande senza risposte certe.

Seguici su YouTube e scopri nuove e appassionanti storie di monete e francobolli!