Il marengo dello Stato Pontificio, preludio della sua fine

Coralit, i francobolli d’emergenza dell’Alta Italia

29 Gennaio 2024

Serie Floreale, il trionfo del Liberty sui francobolli italiani

12 Febbraio 2024Al momento dell’Unità d’Italia, gli Stati Pontifici rimanevano una vera e propria spina nel fianco della dinastia sabauda e del nuovo Stato nazionale. Roma era la Città Eterna anelata, l’obiettivo finale che sarebbe stato raggiunto il 20 settembre 1870 con la presa di Porta Pia. In quella data, Papa Pio IX sarebbe stato costretto a cedere il potere temporale e a ritirarsi in Vaticano tra gli squilli e le fanfare dei bersaglieri, ma già nel 1865 dovette avallare un editto che uniformava la monetazione papale a quella italiana. Nacque così la lira pontificia, con quel bellissimo marengo d’oro che era il preludio dell’imminente fine dello Stato Pontificio.

La fine dello Stato Pontificio

Nel 1814, sconfitto Napoleone a Lipsia, Pio VII tornava ad esercitare il potere temporale sullo Stato Pontificio. Arretrato economicamente e amministrativamente, debole sul piano militare, alle prese con problemi particolarmente gravi come il brigantaggio e il costante malcontento di alcune aree, lo stato del papa godeva comunque di un’indiscussa potenza spirituale e diplomatica in virtù della quale le potenze cattoliche europee facevano a gara a garantirgli solidi ombrelli protettivi. All’indomani della Restaurazione e negli anni seguenti, il regno papalino si distinse comunque come uno dei più chiusi dal punto di vista amministrativo e politico.

Segnali di speranza, non solo a livello locale, furono risvegliati da Pio IX, successo a Gregorio XVI nel 1846. Il nuovo pontefice non aveva fama di conservatore ed era relativamente giovane. Poco dopo l’ascesa al soglio di Pietro, concesse l’amnistia ai detenuti politici. Sotto di lui furono inaugurati i primi lavori ferroviari dello stato, allargate le maglie alla censura della stampa, creato un consiglio consultivo formato anche da laici, istituita una guardia civica a Roma. Le aperture del nuovo pontefice solleticarono le speranze di molti politici e intellettuali unitari. Nel 1848 Pio IX annunciò addirittura la promulgazione di una Costituzione, che fu però travolta dai fuochi dell’anno delle rivoluzioni che, tra le altre cose, portò alla fuga del Papa e alla brevissima parentesi della Repubblica Romana, un triumvirato voleva essere il primo passo verso una Costituente italiana.

Dopo il ritorno del pontefice, lo Stato pontificio si ritrovò sotto tutela diretta di eserciti stranieri occupanti e, nel 1861, il Regno d’Italia si costituì monco di quella che per molti se non per tutti sarebbe dovuta essere la sua capitale, Roma. Il papa poté fregiarsi del potere temporale ancora per alcuni anni, protetto in primis dalla Francia di Napoleone III. Fin da subito Cavour intavolò trattative col pontefice per garantirgli piena indipendenza nell’esercizio del potere spirituale in cambio della cessione all’Italia di quello temporale sul Lazio, ma Pio IX non cedette.

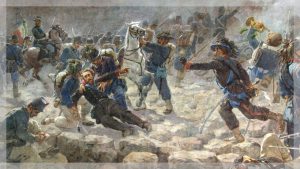

La breccia di Porta Pia (20 Settembre 1870)

La situazione ebbe una svolta nel 1870, quando la guerra franco-prussiana determinò la caduta di Napoleone III e il Regno d’Italia passò all’azione di forza. Il 20 settembre 1870 le truppe italiane aprirono una breccia nelle mura capitoline e penetrarono in città presso Porta Pia. I soldati tricolori furono accolti festosamente dai romani che poco dopo, via plebiscito, votarono l’annessione all’Italia. Il Pontefice si autoesiliò nei palazzi vaticani, aprendo un lungo periodo di contenzioso con le autorità italiane noto come “Questione romana”, una diatriba destinata a durare decenni, addirittura fino alla firma dei Patti lateranensi del 1929.

Papa Pio IX e l’introduzione della lira pontificia

Nel decennio che precedette la breccia di Porta Pia, alcuni segnali preannunciavano quella che sarebbe stata la fine dello Stato Pontificio. Uno di questi era l’Editto della Segreteria di Stato pontificia, avallato da papa Pio IX il 23 febbraio 1865, che fece nascere la lira pontificia e rappresentò di fatto la resa monetaria della Santa Sede non solo al regno Sabaudo, ma anche a quel Napoleone che in passato aveva costretto all’esilio Pio VII e occupato Roma.

L’editto equiparava l’ordinamento monetario a quello italiano, o meglio, a quello ideale della Lega monetaria latina. Aveva stabilito infatti la riduzione del titolo a 835 millesimi per gli spezzati dello scudo pontificio, uniformandoli quanto al titolo alle omologhe monete del Regno. Su conii incisi dall’artista tedesco Karl Friederich Voigt, furono così coniate monete in oro da 100, 50, 20, 10 e 5 lire, pezzi in argento da 5, 2, 1 lira e da 10, 5 e 4 soldi, assieme a spiccioli in rame da 4, 2, 1 e mezzo soldo, ai minuscoli centesimi e ad un inedito taglio da 2,5 lire in argento millesimato ad opera di Filippo Speranza.

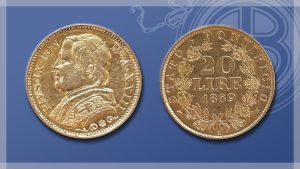

L’unico marengo d’oro dello Stato Pontificio

La moneta d’oro da 20 lire di papa Pio IX fu l’unico marengo pontificio perché faceva parte della nuova ed inedita monetazione in lire, nonché dell’ultima prima della caduta dello Stato Pontificio. Il marengo pontificio venne emesso in tutte le date tra il 1866 e il 1870, secondo un modello che vedeva piccole differenze soltanto nella dimensione del busto del papa, detto grande, medio o piccolo.

Marengo d’oro di Pio IX con busto grande (Stato Pontificio, 1869) – Peso: gr 6,45; Diametro: mm 21

Il profilo di Pio IX è sempre rivolto a sinistra con zucchetto, mozzetta e stola ed è circondato dal nome del pontefice e dal suo titolo, seguiti dall’anno di pontificato (dal XX al XXV). Sotto il busto, si trova una piccola rosetta tra decori. Anche il rovescio è di impostazione ormai standard: il valore 20 lire e la data di coniazione trovano infatti spazio al centro del campo. In alto, compare il nome dello Stato Pontificio tra stellette e, in basso, la sigla R della zecca di Roma.